Madrid, 2 de octubre de 2025

Gema Santos González

Trabajadora Social en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla (Madrid)

Abstract:

El presente artículo pone el foco en la práctica desarrollada desde el área creativa de nuestra profesión. Es una propuesta de trabajo a través de tres potentes caminos: la metáfora, la creatividad y el juego.

A través de ejemplos sencillos exploramos cómo estos procesos pueden abrir espacios de expresión emocional, dando lugar a nuevas narrativas que nos permitan abordar de forma natural el objeto de trabajo.

Este artículo es una invitación para los que entienden que el Trabajo Social puede ser “arte y puente transformador” al servicio del ciudadano.

Palabras Claves: Trabajo Social, Trabajo Social Clínico, Creatividad, Metáfora, Juego.

Donde habita el Cambio:

El Trabajo Social es una profesión que requiere de capacidad de adaptación, creatividad y flexibilidad.

Capacidad de adaptación a cada situación nueva a abordar, con sus tiempos, necesidades y sus propias normas, sin juicio.

Creatividad, para encontrar el “cómo hacerlo” desde el propio “yo” consciente de que en relación estamos expuestos a un proceso de cambio con repercusión en ambos participantes, usuario y Trabajador Social, lo que evidencia la importancia de un trabajo personal que evite sesgos e identifique resonancias.

Flexibilidad para adaptar ese “cómo” inicial, al “cómo” que la persona decide, porque la persona es protagonista de su propia historia.

Si algo tiene de singular nuestra profesión es que nos permite abordar de una forma absolutamente personal e identitaria cada situación/experiencia de vida con la que trabajamos.

Bajo el paraguas de un código deontológico que unifica el cómo y el porqué, nos deslizamos y fluimos entre dificultades haciendo uso de aquellos conocimientos adquiridos a través de formación, experiencia y práctica laboral. No obstante, la elección (el cómo) de nuestra práxis profesional no es siempre libre, variables como nuestro propio recorrido vital, el contexto laboral o nuestra capacidad económica para afrontar el pago de formaciones especializadas, hacen que el punto de partida de cada Trabajador Social sea diferente.

“Los rasgos definitorios más relevantes de la figura del Trabajador social, se refieren a la capacidad y competencia en la promoción del bienestar social, mediante la inducción y orientación de procesos de cambio (individuales y sectoriales) y como consecuencia, en la superación de las diversas situaciones de malestar social que motivan a la formulación de demandas de ayuda en nuestras instituciones sociales” (Conde, 1998. p.134).

El Trabajo Social Clínico constituye una especialización dentro de nuestra profesión que Amaya Ituarte define como “práctica especializada del Trabajo Social y un proceso relacional psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente a afrontar sus conflictos psicosociales, superar su malestar psicosocial y lograr unas relaciones interpersonales más satisfactorias, utilizando sus capacidades personales y los recursos de su contexto socio-relacional” (Ituarte, 2017, p.20).

Desde esta visión de superación del malestar y mejora de las relaciones haciendo uso de las capacidades y recursos del contexto de la persona, se plantea un Trabajo Social donde la metáfora, el juego y la creatividad ganan terreno en la intervención.

Damos así respuesta a la demanda de la realidad social actual, cuya complejidad y constante transformación suponen un desafío para la profesión que, en instituciones públicas como Servicios Sociales, carece de recursos suficientes a la hora de responder a demandas cuyo origen en su mayoría se sitúa en la vulnerabilidad económica, priorizando la supervivencia del sistema familiar a través de la cobertura de necesidades básicas, por encima de otras variables.

¿Cómo preocuparme por mí si no puedo cubrir las necesidades básicas de las personas a las que quiero? ¿si no tengo una vivienda? ¿ni un trabajo? ¿ni comida para mis hijos?

Si hay algo que mueve mi práctica profesional y me permite sostener el dolor ajeno sin ser arrollada por este eso es la práctica creativa con aquellas personas dispuestas a probar cosas nuevas.

No soy de asistir, soy de sacudir.

Abordar situaciones de dificultad desde el lado más amable y sensible respetando los tiempos de las personas con las que trabajamos, supone hacer uso de una batería de recursos que no tiene porqué circunscribirse a un único modelo. Atreverse a combinar conocimientos experienciales, modelos formativos y recursos diversos (inventados o ya incorporados) es la opción que yo he elegido para facilitar la expresión emocional y acercar soluciones.

El uso de la metáfora:

¿Tú compras el pan en la pescadería? Así explico a las personas que llegan al despacho el porqué no puedo ayudarlas cuando lo que demandan no corresponde a nuestro servicio. Hasta el momento, todos lo han entendido.

Una buena metáfora describe el problema y abre la puerta a la solución. Su valor radica en que, desde el propio lenguaje de la persona, en un tono amable y conscientes de a quién tenemos en frente, se invita a reflexionar sobre la demanda que traen.

La metáfora traduce emociones complejas en imágenes comprensibles, pudiendo acceder al mundo interior sin que se exponga de forma directa, lo que reduce resistencias y bloqueos.

Trabajar desde la metáfora permite externalizar el problema, tomando distancia de la situación. Así, por ejemplo, un camino pedregoso que conduce a la autopista, representa el tránsito que una persona en situación irregular atraviesa hasta su regularización; difícil, lleno de obstáculos, con algún refugio en el camino, solo o acompañado y con un destino que cada cual describe desde el deseo y la esperanza.

Alicia falleció a principios de este año, después de años de tratamiento. Compartimos muchas conversaciones mientras mis compañeras de la Unidad de Dependencia activaban los recursos disponibles. Recuerdo el día en el que tomando café y en medio de la conversación una metáfora afloró con fuerza para resonar en ella en los años siguientes “Gemita, cada vez que la cabeza se me va me acuerdo de lo que me dijiste y sujeto al caballo desbocado”, una metáfora se convirtió en recurso y refugio en los momentos de ansiedad, para volver (dentro de lo posible) a la calma… allí estaba ella, su caballo y yo. Hay una parte humana que no se cubre con un recurso asistencial, aunque este también sea necesario, hay algo más profundo que responde a la necesidad de amor-conexión para poder continuar haciendo el camino.

Este artículo te lo dedico a ti, Alicia, que me enseñaste la importancia del uso de metáforas y el desarrollo de la creatividad para afrontar las dificultades, y del uso de la imagen como recurso. Gracias.

Juego y creatividad:

“Es dentro del juego y solo en el juego que el niño o adulto individual pueden ser creativos y utilizar su personalidad total y es sólo al ser creativo que el individuo descubre al Sí mismo” como indicó Winnicott en 1971 (Schaefer Charles E., 2005)

El juego es una experiencia que implica la integración mente-cuerpo. Una actividad placentera inherente al ser humano que proporciona un espacio seguro para explorar emociones, pensamientos, creencias, normas, lealtades… en resumen, facilita un escenario ideal para la expresión del inconsciente, el desarrollo de una narrativa alternativa y una oportunidad para abordar el objeto de consulta desde diferentes focos/perspectivas y todo ello desde una sensación corporal de bienestar al reducir la rigidez, la tensión muscular, y mejorar la respiración. Este aspecto queda reflejado en diferentes textos (Schaefer Charles E., 2003, Schaefer Charles E., 2005)

Cada caso con sus particularidades requiere de un tipo de intervención. La creatividad tiene múltiples formas de expresión artística como la pintura, la música, la escritura o el juego. Aquella con la que decidamos trabajar en base a nuestros conocimientos y experiencia, nos permitirá desarrollar un trabajo lejos del encorsetamiento de algunas prácticas, que tanto malestar generan en la persona atendida y en el profesional.

A continuación recojo algunas de las formas de trabajo que en mi sentir sobre el Trabajo Social y especialmente sobre el Trabajo Social Clínico, he puesto en práctica con resultados significativamente positivos.

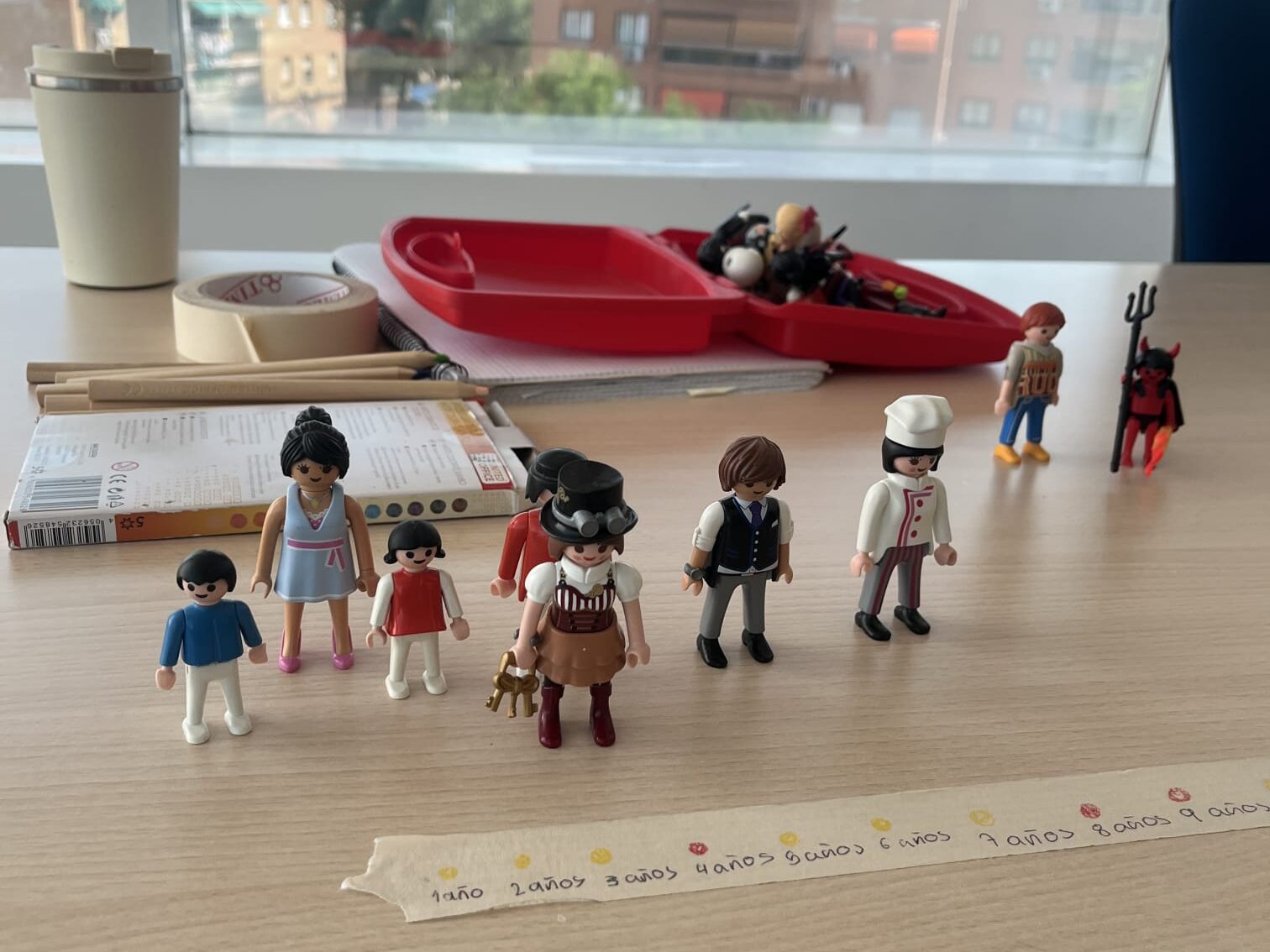

El uso de figuras como elementos de representación simbólica aporta una información de enorme valor durante el proceso de intervención en cualquiera de sus fases.

Playmobils, animales, miniaturas (figura 1) se ponen al servicio del mundo interior para hacer emerger lo que no siempre puede ponerse en palabras. Se convierten en un elemento “puente” entre lo interior y lo exterior, siendo posible abordar la situación desde diferentes dinámicas dentro de la dimensión clínica.

Figura 1. Empleo de miniaturas (arriba) y playmobils (abajo) en procesos de intervención

“Las representaciones o imágenes que se pueden realizar a partir de uno o varios muñecos son de tipo metafórico, espacial o relacional. De esta manera permiten la exteriorización, proyección y reformulación de los asuntos que el cliente trae a consulta” (Colodrón, 2009. p.42)

Las cartas proyectivas (figura 2) son otro recurso de intervención que al igual que las figuras, permite acceder de forma respetuosa al mundo interior de la persona. Resistencias y bloqueos pierden fuerza a medida que las situaciones son narradas en tercera persona, permitiendo la reflexión y la creación de nuevas historias que transforman el escenario y permiten el acceso de nuevas posibilidades.

Figura 2. Empleo de cartas proyectivas tipo Dixit (izquierda) y de elaboración propia (derecha) en procesos de intervención

Un tablero de juego (tipo Oca) sencillo, con elementos simbólicos elegidos y creados por la persona con un objetivo claro que se evidencia en la casilla de llegada. El tablero representa el camino, las normas y las dificultades que las personas tienen que recorrer, con sus premios y sus penalizaciones, debilidades y fortalezas hasta llegar a su objetivo. Esta forma de abordar la intervención permite que la persona observe la situación objeto de demanda en todas sus dimensiones de forma tranquila y amena, favoreciendo el vínculo, la comunicación y la motivación bajando los niveles de malestar.

La poda de una planta representa un acto simbólico. La materialización física, de la renuncia o eliminación de aquello que ya no permite el crecimiento sano, para enfocarnos en el cuidado de los nuevos brotes que crecen.

Genosociograma, dibujos, juegos, marionetas, mandalas, zentangle, el uso de cuentos… todo es susceptible con imaginación de ser utilizado en una intervención diseñada para transmutar el dolor en calma hasta alcanzar el objetivo marcado.

Conclusión:

A través de la metáfora, el juego y la creatividad que transforma la dificultad en camino, vamos de lo invisible a lo posible, distinguiendo la demanda explícita de la implícita y marcando el objetivo a seguir a través de una práxis dinámica y comprometida con el diseño de intervención.

Soñemos lo imposible y llevémoslo al despacho con ética, compromiso, responsabilidad y confianza. Devolvamos al Trabajo Social su intención original y usemos la simplicidad como vínculo armonioso y de equilibrio en las relaciones terapéuticas.

Referencias:

Conde, R. (1998). Trabajo Social Experimental p. 134. Ed. Tirant lo Blanch.

Colodrón, M. (2009). Muñecos, metáforas y soluciones. Ed. Desclée De Brouwer.

Ituarte, A. (2017). Prácticas del Trabajo Social Clínico. Ed. Nau Llibres.

Schaefer Charles E. (2003). Fundamentos de Terapia de Juego. Ed. Manual Moderno

Schaefer Charles E. (2005). Terapia de juego con adultos. Ed. Manual Moderno.