Málaga, 23 de febrero 2024

Aleix Morilla-Luchena

Trabajador Social, Doctor y Profesor en la Universidad de Huelva

- Los androides no parecen capaces de ampararse unos a otros en momentos difíciles.

- Tiene usted razón. Aparentemente carecemos de un don específico de los humanos. Creo que se llama empatía.

- ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? – Philip K. Dick, 1968

Tomando la definición de Rouhiainen (2019), la Inteligencia Artificial (I.A.) puede definirse como la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano (p.17). Esta mera consideración, la de “lo humano”, ya abre puerta a una primera reflexión, desde las Ciencias Sociales en general, y desde el Trabajo Social en particular. Por una parte, señala el autor que los dispositivos basados en I.A. no necesitan descansar, pueden analizar grandes volúmenes de información a la vez y que la proporción de errores es significativamente menor en las máquinas que en los humanos. Por otra parte, parece aventurado afirmar algo tan categórico como “tal y como lo haría un ser humano”, pues cabría preguntarse: ¿y cómo actúan los seres humanos? Tema complejo, como el de la propia condición humana, sobre el que se ha discurrido ampliamente desde la filosofía, la sociología, las ciencias del comportamiento, o el propio Trabajo Social.

Si se está comparando el actuar “humano” a uno relacionado con cuestiones como la lógica, la eficiencia en la toma de decisiones, la capacidad de seleccionar la mejor alternativa, entre otras cuestiones, la realidad nos muestra que el comportamiento humano muchas veces no se rige por estos parámetros, sino que entran en juego otras cuestiones difícilmente atribuibles a priori al cálculo o la simulación de un algoritmo: las emociones, la empatía, el compromiso con causas que trascienden la individualidad, como la justicia social, la solidaridad…

A priori, podría parecer que nos adentramos en un mundo muy alejado de nuestro campo de actuación, donde proliferan términos como Big Data, machine learning, algoritmos, tokens, blockchain… y que nos podría inducir a pensar que se trata más de un asunto de ciencias computacionales que de Trabajo Social. Una vez dispuesto sobre la mesa el asunto en torno a la cuestión que recoge la propia definición de I.A. sobre “cómo es o cómo debería ser el actuar humano”, aspecto que ya abriría la puerta a la entrada de un amplio abanico de ciencias sociales, entre las que se incluye por supuesto el Trabajo Social, del que parafraseando el esclavo liberado Publio Terencio Africano, podríamos decir: “Soy Trabajador/a Social, nada humano me es ajeno”.

Dicho esto, no puede obviarse que el desarrollo de nuevas tecnologías y su incorporación en la vida cotidiana y en la práctica profesional tienen potencial para afectar, de forma positiva o negativa, a la vida de las personas. De no adoptar una actitud proactiva desde el Trabajo Social (tanto en la práctica como en la investigación) respecto a los cambios tecnológicos que se vienen produciendo y que nos esperan en los próximos años, lo más probable es que sean otras disciplinas quiénes establezcan los marcos de referencia: y que, probablemente no nos guste el resultado. Concretamente desde el trabajo social, no deberíamos renunciar a los numerosos debates que se plantean sobre qué tecnologías pueden incorporarse a nuestra práctica profesional, y cuál es la mejor forma de hacerlo, qué partes de nuestro trabajo pueden ser automatizadas y cuáles no, cómo van a conjugarse los procesos de digitalización en Servicios Sociales con la calidad de la intervención y la necesaria presencialidad, qué cuestiones éticas deben considerarse, cómo puede afectar a las personas con las que trabajamos…

En esta línea Castillo de Mesa (2019, en Méndez-Domínguez, 2020) defiende una una “reconceptualización” de la práctica profesional del trabajo social, lo que comprende “nuevas formas de hacer” como disciplina científica y como profesión, incorporar la tecnología digital y usar nuevas técnicas y metodologías de intervención e investigación. Respecto a la I.A., Codina (2020) señala algunos beneficios que ésta podría aportar a los Servicios Sociales, por ejemplo en lo referente a una mayor rapidez, seguridad, eficiencia y objetividad en las decisiones profesionales, soporte para una mayor eficiencia y calidad en diagnósticos e intervención, apoyos para la autonomía personal y la vida independiente, fortalecimiento de las políticas preventivas, de la acción comunitaria y participación, mejor planificación de los servicios, de los equipos y económica, evaluación en tiempo real del impacto social de los programas y las intervenciones, entre otros.

Lo cierto es que estas cuestiones no quedan a la deriva de futuribles o teorizaciones, sino que desde el campo del trabajo social y los servicios sociales ya se están explorando las aplicaciones de la I.A. a la práctica profesional. Un ejemplo de ello podría ser “DPR, herramienta inteligente para facilitar el trabajo de los/las profesionales de atención primaria de servicios sociales” (Fundación iSocial, 2021), instrumento entrenado mediante técnicas de machine learning a partir de 300.000 entrevistas hechas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, y que automatiza el proceso de tipificación de las demandas que reciben los centros de servicios sociales, procesa las anotaciones del/la trabajador/a social, clasifica el problema y la demanda de la persona entrevistada, y sugiere al/la profesional la respuesta a dar, de acuerdo con los recursos y servicios que la institución puede ofrecer o aconsejar.

Por otra parte, se ha explorado de manera preliminar a través de un caso práctico las posibilidades de un modelo de lenguaje por IA, como el conocido ChatGPT, para facilitar la toma de decisiones en las funciones y tareas de los/las trabajadores sociales en relación a la gestión de prestaciones (Morilla-Luchena et al., 2024), concluyendo entre otras cuestiones que el rol profesional es clave y prioritario en la utilidad real del uso de la I.A. en la gestión y sobre todo en las orientaciones de intervención, pues las conclusiones y respuestas arrojadas por ChatGPT en este caso, deben ser interpretadas y analizadas profesionalmente, pues la I.A. sigue encontrando importantes limitaciones (cuestiones éticas precisas, componente emocional, conocimiento de los contextos y realidades sociales concretas). No obstante se reconoce su potencial como soporte en la toma de decisiones y en las orientaciones diagnósticas y de intervención,

Hecha esta contextualización, se aborda la cuestión que da nombre a este artículo: ¿Cómo “piensa” la Inteligencia Artificial al Trabajo Social? Y no se trata de algo baladí: el marco de referencia en el que nos sitúa actualmente la I.A. va a marcar nuestra representación dentro de un “imaginario cibernético” que puede extenderse en la medida en que un mayor número de personas, instituciones, herramientas, etc. se apoyen en la I.A. para consultar información, generar contenidos o responder a determinadas cuestiones. Un primer ejemplo lo encontramos en la pregunta (o prompt, en la jerga de la I.A.): ¿Qué es el Trabajo Social?, respuesta que se presenta a continuación junto a la Definición Global del Trabajo Social de la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales (IFSW):

| Definición de Trabajo Social de “ChatGPT” | Definición de Trabajo Social de la IFSW |

| El trabajo social es una disciplina profesional que se enfoca en ayudar a individuos, familias, grupos y comunidades a mejorar su bienestar social, emocional y económico. Los trabajadores sociales suelen trabajar en una variedad de entornos, como hospitales, escuelas, agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias y servicios sociales. | El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. |

Otra pregunta que podríamos hacer (y hacernos), tal cómo podría hacer cualquier persona interesada en saber a qué nos dedicamos, es la siguiente: ¿Qué hace un profesional del trabajo social?:

Los trabajadores sociales utilizan una variedad de técnicas y enfoques, que van desde la terapia individual y familiar hasta la defensa de políticas y la promoción de cambios sociales a nivel comunitario y estructural. Algunas de las actividades que realiza incluyen:

1. Evaluación y Planificación: Realiza evaluaciones exhaustivas de las necesidades y circunstancias individuales o familiares para comprender los problemas y desarrollar planes de intervención adecuados.

2. Apoyo Emocional y Asesoramiento: Proporciona apoyo emocional y asesoramiento a individuos y familias que enfrentan dificultades emocionales, traumas, crisis y transiciones difíciles.

3. Coordinación de Servicios: Conecta a las personas con recursos y servicios comunitarios, como atención médica, vivienda, servicios de emergencia, asesoramiento legal, programas de alimentación y asistencia financiera.

4. Abogacía y Defensa: Defiende los derechos y la dignidad de las personas y grupos marginados, luchando contra la discriminación, la exclusión social y las injusticias sistémicas.

5. Intervención en Crisis: Proporciona intervención y apoyo inmediato durante crisis emocionales, situaciones de abuso, violencia doméstica, suicidio, desastres naturales y otras emergencias.

6. Trabajo con Familias: Ofrece apoyo a las familias para fortalecer sus habilidades parentales, resolver conflictos familiares, abordar problemas de relación y promover un ambiente familiar saludable y seguro.

7. Protección de la Infancia: Interviene en casos de abuso o negligencia infantil, investiga denuncias, realiza evaluaciones de riesgo y trabaja con familias para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños.

8. Educación y Prevención: Ofrece programas educativos y preventivos sobre temas como la salud mental, la adicción, la violencia, la crianza de los hijos y la prevención del abuso y la negligencia infantil.

En un primer vistazo, ya podríamos encontrar elementos problemáticos o que al menos requerirían de una adecuada contextualización o clarificaciones. Conceptos como “ayuda” o “terapia” han sido frecuentemente debatidos en nuestra profesión. También puede ser cuestionado (desde la propia y otras disciplinas) la atribución que hace la I.A. al trabajo social de funciones como Educación o Abogacía, que requerirían, cuanto menos, de una delimitación clara. Por otra, también es destacable el uso que la I.A. hace del masculino genérico, en una profesión mayoritariamente compuesta por mujeres, tras años de reivindicaciones y avances sobre el uso de lenguaje inclusivo y no sexista, especialmente en las administraciones públicas.

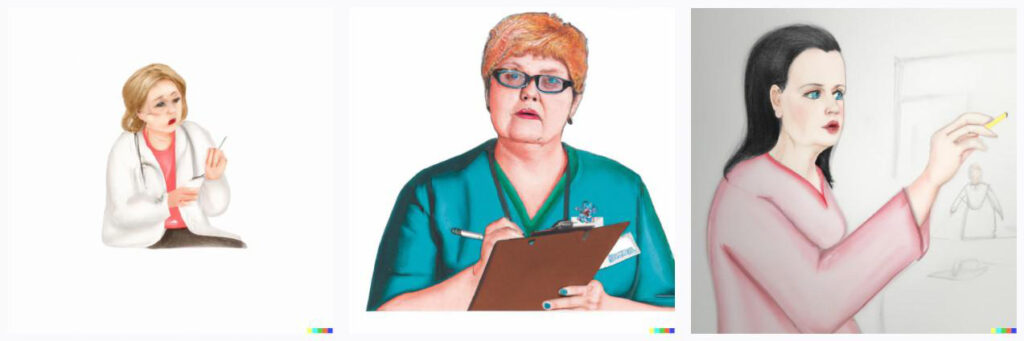

Si queremos complejizar más el asunto y hacerlo más visual, podemos utilizar la herramienta DALL-E 2, que genera imágenes por I.A. siguiendo las instrucciones que se introduzcan. Por ejemplo: “Dibuja una trabajadora social durante su práctica profesional, estilo realista”:

En este caso, la I.A. nos representa mayoritariamente con el ámbito sanitario (incluso, sin saber muy bien por qué, nos coloca un fonendoscopio). La tercera de las imágenes representadas, podría ser la de una trabajadora social en su vertiente educativa o de formación.

Otra de las preguntas o prompts que podemos introducir es: “Dibuja un imagen que refleje la esencia del Trabajo Social, estilo realista”:

Aquí, el trabajo de interpretación resulta mucho más subjetivo, con imágenes que pueden evocarnos cuestiones relativas a la resolución de conflictos, realización de talleres comunitarios, estudio y reflexión, diálogo, generación de ideas, trabajar con las personas…

Cabe preguntarnos, ¿hasta qué punto estamos de acuerdo como trabajadores/as sociales con esta definición y funciones que nos atribuye la I.A.? ¿Nos vemos identificados/as en las imágenes generadas respecto a nuestro trabajo? ¿Pueden elaborarse estrategias –de entrenamiento del algoritmo, u otras-, que permitan una representación del Trabajo Social que se ajuste más a la realidad sobre la que llevamos investigando y reflexionando desde la propia disciplina?

Si bien se presenta aquí un experimento sencillo, pretende reflejar que la forma que tiene la I.A. de “entender” el mundo, y el Trabajo Social en concreto, pueden llevar a consecuencias imprevisibles en el futuro. Formarnos e informarnos sobre estos temas no debería ser algo “ajeno” a nuestra profesión y disciplina, lo contrario sería renunciar a nuestro particular enfoque y visión, y quedar a merced de lo que quieran traer los vientos –o, los bits-.

BIBLIOGRAFÍA

ChatGPT (s.f). Disponible en: https://chat.openai.com/

Codina, T. (2020). Por qué la inteligencia artificial transformará los Servicios Sociales. Revista de Treball Social, 219, 85-99.

DALL-E 2 (s.f). Disponible en: https://openai.com/dall-e-2

Fundación iSocial (2021, 15 de septiembre). DPR, herramienta inteligente para facilitar el trabajo de los/las profesionales de atención primaria de servicios sociales. Disponible en: https://isocial.cat/es/dpr-herramienta-inteligente-para-facilitar-el-trabajo-de-los-las-profesionales-de-atencion-primaria-de-servicios-sociales/

International Federation of Social Workers, IFSW (s.f). Definición global del Trabajo Social. Disponible en: https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/

Méndez-Domínguez, P. (2020). Reseña de Castillo de Mesa, J. 2019. El Trabajo Social en la era digital. Comunitania: Revista internacional de trabajo social y ciencias sociales, (19), 95-97.

Morilla-Luchena, A.; Fernández-Borrero, M. A., Muñoz-Moreno, R. y Ferri-Fuentevilla, E. (2024). “Posible utilidad de un modelo de lenguaje por IA para la gestión de prestaciones en Servicios Sociales”, en García Domingo, M. y De la Fuente Robles, Y. (Dirs.) Innovación social y digitalización al servicio de la ciudadanía: nuevas metodologías aplicadas al aprendizaje y la práctica profesional del trabajo social. Navarra: Aranzadi, ISBN: 9788411620055Rouhiainen, L. (2018). Inteligencia artificial. Madrid: Alienta Editorial, 20-21.