Colombia, 15 de julio de 2021

Paula Andrea Velásquez López

Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano Universidad del Valle, Cali-Colombia

El 28 de abril del 2021, fue el día en el que la chispa de un paro nacional encendió a un país entero y distintas son las fuentes del combustible que lo alimentan. No es responsable ni políticamente preciso poner en blanco y negro lo que está sucediendo en el país; no es posible establecer una única causa o un único responsable, porque son distintos actores (individuales, colectivos e institucionales) los que están levantando sus voces para visibilizar lo que los políticos que están en el poder, los medios masivos de comunicación, los monopólicos económicos-financieros, el narcotráfico y las redes de corrupción llevan escondiendo, maquillando y manipulando por siglos.

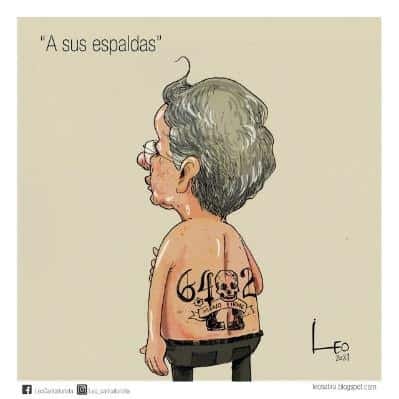

Las cifras de desigualdad social, nos ubican como uno de los peores países de la región(1), cifras que se complejizan con políticas de gobierno como la llamada “seguridad democrática” en la que hay más de 6402 personas asesinadas (hombres, mujeres, jóvenes, personas en condición de discapacidad, ancianos) que las vistieron con trajes camuflados para hacerlos pasar por “bajas en combate” por las fuerzas armadas del Estado en los que varios militares de alto rango fueron premiados y que aún están impunes(2).

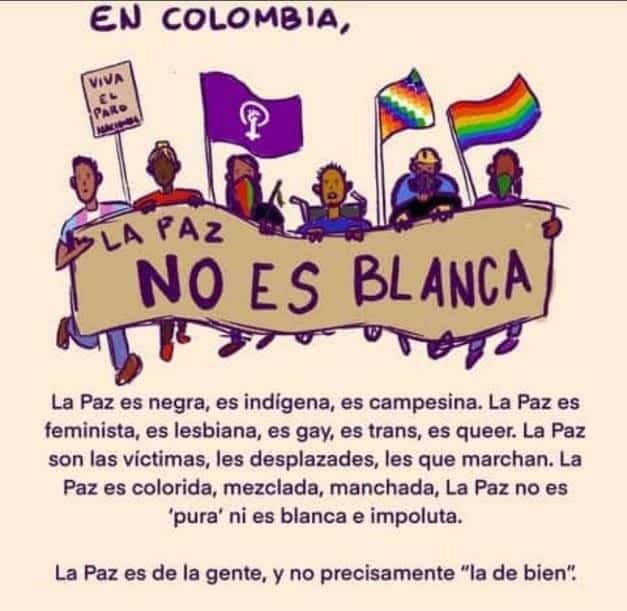

Un país donde el asesinato a líderes sociales (ambientales, comunitarios, étnicos) aumentan día a día sin que al gobierno les interese(3), donde las políticas laborales solo hablan de flexibilización laboral, donde los pocos bienes públicos que quedan los están vendiendo-privatizando de a poco o simplemente desfinanciando, donde se roban la esperanza de un proceso histórico de paz(4), donde todavía persiste la idea de que quien tienen más dinero, propiedades y armas es “gente de bien”(5) per se, que puede dictaminar o juzgar a los otros por su color de piel, por su gusto sexual, por su condición socio productiva como “vagos, vándalos, pobres perezosos, pervertidos, putas, negros, indios” y que además, son ellos los encargados de dictaminar las políticas públicas y sociales y las normas de juego del mercado. Solo saldrá de allí el combustible que aviva las llamas de esta sociedad que sale a tomarse las calles, las paredes, las carreteras, los bancos, a pintar de colores las ciudades para recordarnos que la miseria ya no se aguanta más, porque ya ni siquiera hay donde guardarla. Las distintas caricaturas políticas y los distintos mensajes del paro así lo dejan ver:

La desigualdad social, económica y cultural, nos pone en el lugar de diferentes y ese “ser” diferente nos hace peligrosos para el establishment no por ser diferentes es legítima la desigualdad social, económica y cultural.

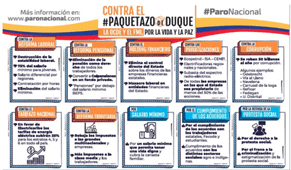

La convocatoria para el 28 de abril y lo transcurrido en estos dos últimos meses tuvo como telón una reforma tributaria, una reforma a la salud, una reforma a la justicia, a las que se respondió por parte de la ciudadanía con bloqueos(6) en lugares estratégicos en varias ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Pasto, Pereira, Manizales, entre otras) y tomas de carreteras nacionales especialmente en los peajes. De estas tomas surgen lo que se denomina en este paro la primera línea(7) para resistir la avanzada militar que el gobierno actual ordenó como manejo de la protesta, así quedó demostrado que el gobierno no está a la altura del conflicto o no se quiere enterar de lo que sucede más allá de si lo perjudica o no para las elecciones presidenciales del próximo año y allí innumerables misivas de columnas de opinión, o de programas radiales y televisivos, haciendo pronósticos y cálculos presidenciales. A mi entender eso es poner el foco de atención en una de las dimensiones del problema y no en su complejidad. Y en medio de esta disputa distributiva, representativa de pulsos políticos, siguen empeorando las cifras de las violencias de todo tipo, por mencionar solo las vividas durante el paro tenemos:

Ante la solicitud expresa de un S.O.S paren la masacre, S.O.S. nos están matando cobra relevancia internacional lo que está sucediendo en Colombia, y bajo presiones políticas de varios países, entre ellos EEUU un gran aliado de Colombia para la cooperación internacional y respaldos económicos, se logra el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(8). Ante la arremetida violenta por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad (utilizaron helicópteros y tanques de guerra, así como armas de fuego y gases lacrimógenos para desmantelar las marchas, movilizaciones y bloqueos, de igual forma ingresaron de noche a barrios de sectores populares donde la gente dormía para infundir miedo y terror, de estos lugares son los jóvenes desaparecidos y los jóvenes que han aparecido muertos). Ante esta presencia criminal por parte de las fuerzas armadas, los bloqueos y barricadas ya no se contemplan como opciones de resistencia, se vienen dando variadas y muy prolíficas iniciativas para seguir trabajando en torno a la protesta social. Por mencionar algunas:

- Tomas artísticas y culturales de lugares emblemáticos de la Ciudad, así como cambio en su toponimia para el caso concreto de Cali: Puerto Rellena como Puerto Resistencia, La Loma de la Cruz como La Loma de la Dignidad, El Paso del Comercio como Paso del Aguante

- Re-simbolización de los espacios (volver la estación como un museo o un museo itinerante, bibliotecas abiertas en las plazas), y murales alusivos al paro, a la crisis social, a la violación de los derechos humanos

- Barrio adentro con espacios asamblearios y asambleas populares

- Cartografía de la memoria

- Universidad pal barrio

- Ejercicio de memoria y bitácora de la resistencia

- Las Juntanzas entre distintos actores para cuidar, cuidarnos y cuidarte,

- Los conciertos de música por y para la memoria,

- El derribo de estatuas de conquistadores por parte de grupos indígenas de país

- La minga Indígena que recorre las principales ciudades

- Las redes de seguridad alimentaria y mercados campesinos

- Espacios de circular la palabra para tramitar y conjurar los dolores, la rabia, la indignación por cada uno de los caídos, desaparecidos y violentados en este paro

En este paro, a diferencia de los anteriores en este periodo presidencial, se ha logrado la convergencia de múltiples fuerzas vivas y de dignas rabias que se dieron cuenta que no estaban solas que eran muchas más, donde el soy porque somos y juntos somos más cobra fuerza al calor de las Juntanzas, la Minga(9) y las Asambleas como formas comunitarias y colectivas de organización social para interpelar a la institucionalidad y desde allí entender que la política no es posible sin lo político como un reconocimiento histórico, económico y cultural de nuestra diversidad y de nuestra diferencia.

El reto de la Colombia de hoy, consiste en poder reconstruirnos a partir del pronombre peligroso Nosotros(10) como una apuesta política de la vida cotidiana que nos permita reconocernos y decidir si lo que queremos es: Ser, estar y vivir “al lado de”, “junto a” o “ser con”(11) donde la justicia no sea un asunto meramente de legalidad y de políticas sociales focalizadas que ahondan en la estigmatización de la diferencia, sino un país donde la justicia social y con dignidad sea la apuesta y la acción.

Agradecer y reconocer a todas los estudiantes y colegas trabajadoras sociales por Saber Estar profesional y disciplinarmente allí en la primera línea, en la línea de las madres, en la línea de los profes, en las brigadas de alimentos, en las brigadas de salud, en las brigadas para la defensa de los derechos humanos y de la vida.

Este Saber Estar ratifica nuestro compromiso fundacional como Trabajadoras Sociales con la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Social.

(1)Ver: La desigualdad social en Colombia no cede

(2)Ver: https://elpais.com/noticias/falsos-positivos-colombia/

(3)Ver: Más de 900 líderes sociales asesinados en Colombia desde 2016

(4)Ver: Dejusticia, 2020. Dos años de la política de paz con legalidad, sin “paz”

(5)El día de 5 de julio las personas autodenominadas “gente de bien”, hicieron una jornada de “limpieza” de la ciudad de Cali para pintar de color gris los murales y grafitis que se han realizado durante al paro con mensajes alusivos, a las políticas de gobierno, a las muertes, violaciones, maltratos. Ver: https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-noticias-cali/la-batalla-por-pintar-los-murales-paredes-monumentos-en-cali-grises-colores-y-negro/

(6)Por bloqueo entendemos interrumpir el paso, la circulación, la movilidad, en lugares estratégicos al interior de las ciudades y en las carreteras municipales, departamentales o nacionales de todo el país.

(7)La Fiscalía, frente a las personas capturas en las manifestaciones, en especial los que se denominan primera línea en estos momentos busca criminalizar la protesta imputando a los participantes con cargos de terrorismo.

(9)La juntanza y la minga son formas organizativas (Políticas y culturales) tradicionales de los grupos étnicos del País. La juntanza espacio de encuentro entre las poblaciones afrocolombianas y la minga espacio de encuentro entre las poblaciones indígenas. En el paro se han dado como posibilidad de encuentros interculturales donde se circula la palabra frente a las desigualdades estructurales históricamente y se toman decisiones frente acciones concretas.

(10)Sennett, Richard (2000) La corrosión del carácter. Consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Anagrama. España.

(11)Nates-Cruz, Beatriz (2016) Geografías de la civilidad. Prácticas y discursos territoriales en escenarios de postconflicto en Colombia.

Enlaces de interés

- Crisis social en Colombia: la desigualdad social mina la democracia.

- Leo Satira Caricaturista político

- NotiDany: https://www.youtube.com/watch?v=eEhIkVlIAoU&ab_channel=%23HolaSoyDanny

- Edson Velandia y Adriana Lizcano – El Infiltrao #ElParoNoPara#ParoNacionalIndefinido#ParoNacional